Pendant des siècles, les plantes n’ont cessé de changer de nom, voici pourquoi cela est en train de s’arrêter

Yohan Pillon, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Selon les époques et les naturalistes, de nombreuses plantes ont pu changer de nom et de famille. La collaboration internationale des scientifiques et les progrès réalisés par le séquençage de l’ADN permettent aujourd’hui de s’accorder sur la classification.

Un botaniste entend souvent dire qu’il est une personne qui passe son temps à changer le nom des plantes. C’est de moins en moins vrai. Car l’utilisation du séquençage ADN permet de reconstruire les liens de parenté entre les espèces, et car les chercheurs de différents pays coopèrent bien plus qu’avant.

Retour sur un travail collectif qui dure depuis des siècles : celui de la classification des plantes.

La classification botanique, une quête individuelle

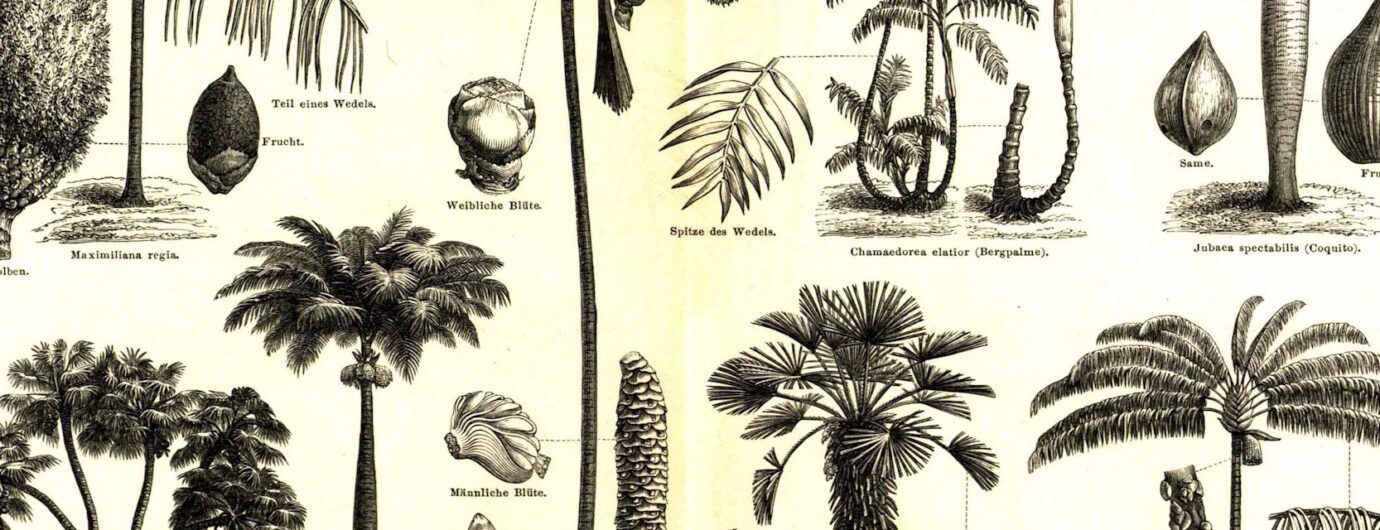

Le naturaliste suédois Carl von Linné est généralement considéré comme le père de la taxonomie moderne, c’est-à-dire la branche de la biologie qui tâche de nommer et de classifier les espèces animales et végétales. Au XVIIIe siècle, ce naturaliste va populariser ce que l’on appelle la nomenclature binomale qu’on utilise encore aujourd’hui. Il s’agit du nom scientifique ou « latin » que porte chaque espèce identifiée.

Il est composé de deux mots, pour la pomme de terre, par exemple, ce sera Solanum tuberosum. Le premier mot représente le nom de genre auquel appartient l’espèce que l’on décrit, le deuxième est l’épithète spécifique. Il donne souvent une caractéristique supplémentaire. Ici il est indiqué que cette plante du genre Solanum forme des tubercules.

La classification des organismes est depuis en constante évolution au fur et à mesure de l’avancée des connaissances. Ainsi Linné avait d’abord classé les baleines parmi les poissons avant de les ranger dans les mammifères dans la dixième édition de son ouvrage Systemae Naturae (1758), où elles sont restées depuis.

La classification des organismes s’organise selon plusieurs niveaux hiérarchiques : espèces, genre, famille, ordre, etc. avec des niveaux intermédiaires.

Le rang de familles occupe un rôle important car pour le botaniste amateur ou professionnel c’est généralement la première étape à franchir, reconnaître à quelle famille appartient une plante pour savoir à quelle page ouvrir sa flore ou ouvrage d’identification. La notion de famille est ancienne, puisqu’introduite en 1689 par le directeur du jardin botanique de Montpellier, Pierre Magnol.

Aujourd’hui, les quelques 300 000 espèces de plantes à fleurs sont rangées dans 416 familles comme les Graminées (ou Poacées), les Orchidées, les Cucurbitacées ou les Rosacées. Ces familles sont des ensembles plus ou moins naturels qui peuvent souvent être définis par plusieurs traits morphologiques. Les plantes de la famille des Orchidées sont par exemple généralement des plantes herbacées avec un pétale très différent des autres (le labelle) conférant à la fleur une symétrie bilatérale, des organes mâles et femelles soudés (la colonne) et de très petites graines.

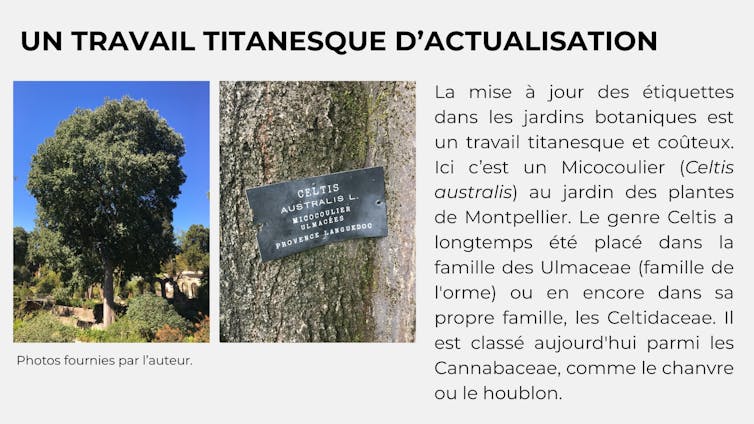

La classification des plantes a longtemps été une affaire d’experts, solitaires, qui regroupaient entre elles les plantes qui se ressemblaient. On comptait ainsi autant de classifications que d’éminents botanistes : Engler, Cronquist, Dahlgren, Thorne, Takhtajan, etc. Certaines plantes pourtant communes comme le muguet, la jacinthe ou le micocoulier, ont ainsi été placées dans différentes familles selon les auteurs.

Le séquençage ADN au service d’une nouvelle classification collégiale

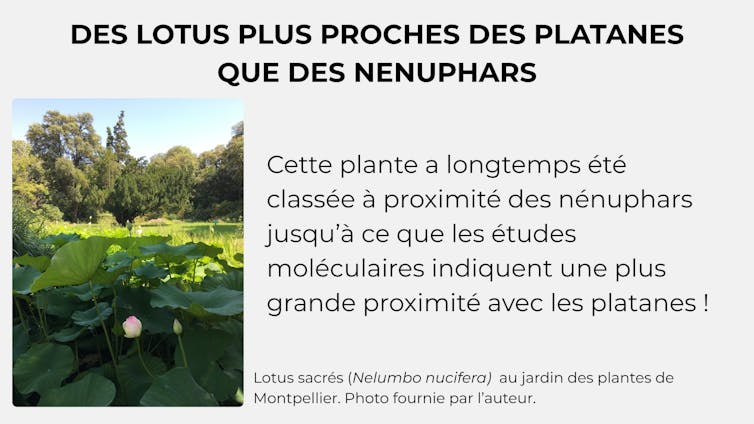

Mais à la mi-temps du XXe siècle, une découverte va tout changer : celle de la double hélice ADN en 1953, puis du séquençage de cet ADN. En déterminant la succession des lettres A, T, G et C dans des gènes communs à toutes les plantes, il a été possible d’accumuler un grand nombre de caractères pour comparer de façon objective les espèces. Des analyses dites cladistiques permettent ainsi de transformer les alignements de séquences ADN d’espèces différentes en arbres généalogiques représentant les liens de parentés entre ces espèces. Ce sont sur ces arbres que s’appuient les nouvelles classifications. Cette méthode nouvelle permet désormais de déterminer plus précisément les liens de parentés entre les espèces, c’est-à-dire la phylogénie et ainsi de mieux comprendre leur évolution.

En 1993, un collectif international de chercheurs met en commun leurs données de séquences d’ADN d’un gène clé de la photosynthèse (le gène rbcL) et reconstruisent la première phylogénie moléculaire à large échelle des plantes à fleurs.

D’autres études succédèrent et en 1998, un collectif, l’Angiosperm Phylogeny Group, décida d’utiliser ces arbres phylogénétiques pour établir une nouvelle classification des plantes à fleurs. Dans un article publié dans le quotidien britannique The Independent, il sera même écrit « Une rose est toujours une rose, mais tout le reste de la botanique est chamboulé ».

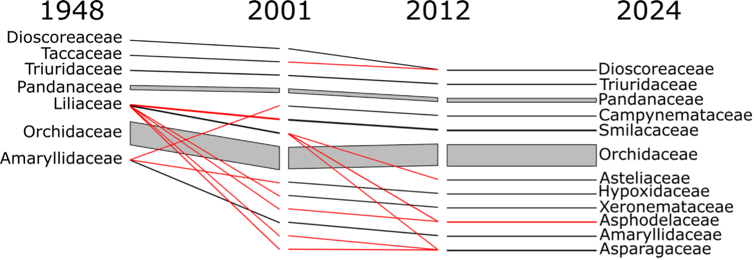

Plusieurs mises à jour de cette classification APG ont été publiées depuis, avec APG II (2003), APG III (2009), et APG IV (2016). Une cinquième version en cours de rédaction a été annoncée au dernier congrès international de botanique qui s’est tenu en juillet 2024 à Madrid.

Une classification partiellement chamboulée

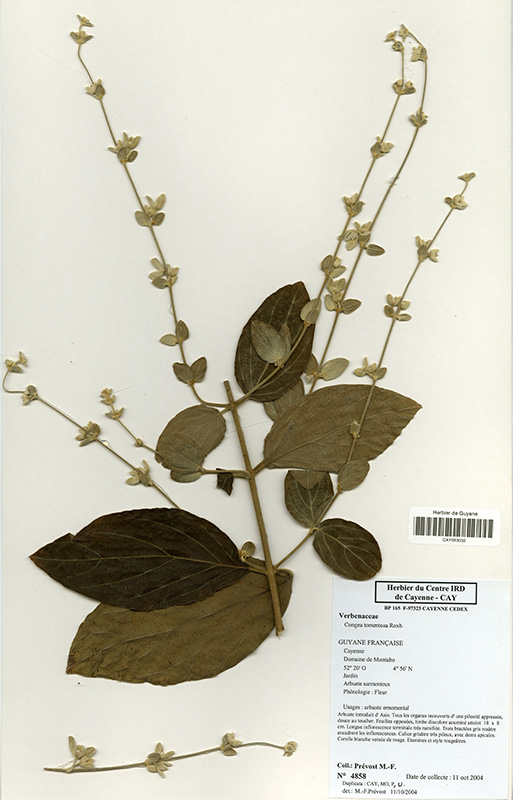

Mais alors, la phylogénie moléculaire a-t-elle vraiment bouleversé la classification des plantes ? Pour mesurer cette disruption plus objectivement, nous avons utilisé la Nouvelle-Calédonie comme modèle. Ce territoire est particulièrement bien adapté pour les études de botanique historique car il est connu pour sa flore extrêmement riche et originale : 75 % des espèces de plantes vasculaires ne poussent nulle part ailleurs dans le monde, on dit ainsi qu’elles sont endémiques.

De plus, bien que l’archipel ne représente qu’un pourcent des espèces de plantes à fleurs du globe, on y retrouve malgré tout 42 % des familles de plantes à fleurs actuellement reconnues. Des listes complètes des espèces de plantes natives de Nouvelle-Calédonie ont ainsi été publiées en 1911, 1948, 2001, 2012, puis suivies de mises à jour plus régulières. Nous avons donc utilisé ces listes couvrant plus d’un siècle pour retracer la classification de chaque espèce à travers le temps.

Notre étude montre que les transferts d’espèce d’une famille vers une autre ont toujours été communs avant la découverte de l’ADN, y compris entre les deux listes publiées par le même auteur, le botaniste André Guillaumin, en 1911 et 1948 (10 % des espèces). On compte le plus grand nombre de mouvement d’espèces entre famille (16 %) entre 2001 et 2012, au moment où la classification APG a été appliquée pour la première fois à la flore de la Nouvelle-Calédonie. Depuis, le rythme s’est largement ralenti avec seulement 15 espèces (0,5 %) qui ont changé de famille entre 2012 et 2024. Il ne reste presque plus aucun changement de famille à prévoir dans cette flore dont la classification familiale semble aujourd’hui stable.

Pour une classification moderne et consensuelle

Mais s’il est devenu relativement aisé de changer les noms d’espèces et de mettre à jour la classification des plantes dans les bases de données en ligne aux actualisations presque quotidienne, cela n’est pas vrai dans d’autres domaines. C’est un tout autre travail (et un autre budget) de réorganiser les herbiers, les jardins botaniques, mettre à jour les étiquettes dans les jardineries, etc. Si les changements constants avaient pu décourager certains de mettre à jour leur collection, cette nouvelle stabilité pourrait motiver certains à franchir le pas et embrasser cette classification moderne.

Une classification qui reflète les relations de parenté des espèces a de nombreux avantages. Elle est plus stable car lorsque la phylogénie est établie avec un degré de certitude, la classification ne changera plus. De plus, des espèces proches ont plus de chance de partager des caractères communs et donc ce genre de classification est plus précis pour prévoir les propriétés des plantes : comestibles, médicinales, toxiques, allergènes. Une telle classification est donc plus désirable pour valoriser, et préserver, la biodiversité en péril.

Yohan Pillon, Chercheur en botanique, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.