Solanum americanum Mill.. Plantnet – CC BY-SA 4.0

Nom commun

- En français : Morelle d’Amérique, Morelle noire

- En créole : Alaman, Agouman, zèb anmè, zèb à kalalou, Brède Kanak, Brède malgache

- En portugais : Castanheiro da África, castanha de África, huevo vegetal castanha

- En espagnol : Mata gallina, laman, macuy, quilete, tomate del diablo, moradilla, morita, hierbamora

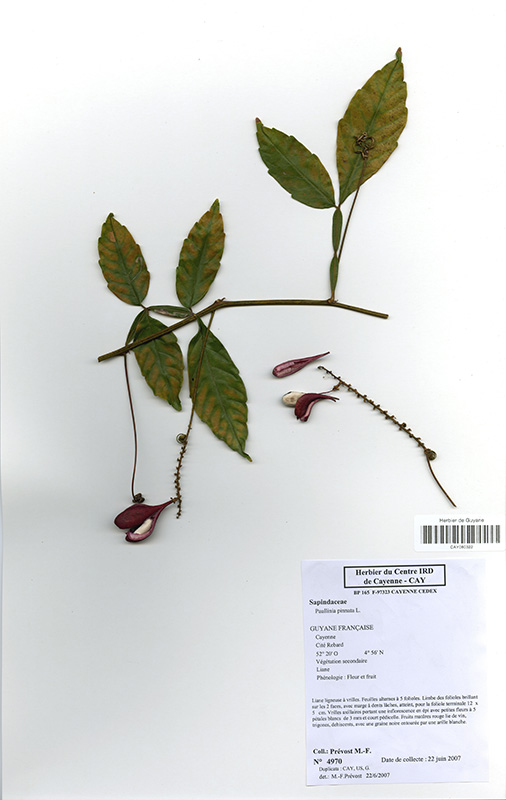

Nom scientifique

Solanum americanum Mill.

Classification

Ordre : Solanales

Famille : Solanaceae

Genre : Solanum L.

Étymologie

Le mot Solanum a deux origines possibles :

- Du latin « solari », signifiant « apaiser », en référence aux propriétés médicinales apaisantes de certaines espèces du genre.

- Du latin « sol », qui signifie « soleil », soulignant l’exposition solaire essentielle à la croissance de nombreuses espèces du genre, telles que la tomate.

Le terme americanum provient du latin America, indiquant l’origine géographique de l’espèce, le continent américain. Ainsi, Solanum americanum Mill. désigne une plante originaire de ce continent tout en reflétant les racines étymologiques de son genre.

Description

Fleurs de Solanum americanum Mill.. Plantnet – CC BY-SA 4.0

La morelle d’Amérique (Solanum americanum Mill.) est une plante herbacée à tige érigée, souvent ramifiée, pouvant atteindre jusqu’à un mètre de hauteur. Ses feuilles alternes, ovales à lancéolées, présentent des bords légèrement dentés.

Elle produit de petites fleurs blanches étoilées, dotées d’un cœur jaune proéminent et bombé, caractéristiques de la famille des Solanacées. Ces fleurs, regroupées en grappes, donnent naissance à des baies noires globuleuses et brillantes à maturité.

Espèce fréquente des milieux rudéraux et des bords de canaux, notamment dans le polder rizicole de Mana, elle est également une adventice nuisible dans les cultures. En plus de concurrencer les récoltes, elle est toxique pour le bétail et les humains.

Où peut-on l’observer ?

Le Solanum americanum est originaire des régions tropicales et subtropicales du globe. Il est indigène dans une grande partie de ces zones, notamment en Afrique, en Asie du Sud, en Australie, dans les îles du Pacifique et dans les Amériques, incluant des pays comme le Brésil, le Mexique, la Colombie et les Caraïbes. En Guyane, cette plante se rencontre fréquemment dans les zones perturbées telles que les bords de chemins, les jardins et les abords des habitations, où elle s’adapte aisément aux conditions locales. Bien que sa répartition soit aujourd’hui élargie grâce à sa capacité à coloniser divers milieux, son aire d’origine reste liée aux régions tropicales

Usages

Malgré sa toxicité, le Solanum americanum Mill. est utilisé dans diverses régions du monde.

Consommation alimentaire :

En Afrique, Asie et dans le Pacifique, ses jeunes feuilles, soigneusement bouillies pour réduire leur toxicité, sont intégrées dans des plats traditionnels.

Médecine traditionnelle :

En médecine créole, ses propriétés rafraîchissantes sont reconnues pour traiter les inflammations et l’hypertension.

Dans les Caraïbes et en Guyane, ses feuilles cuites sont utilisées dans le célèbre ragoût calalou. Médicinalement, elles servent aussi en infusions ou en loochs pour combattre les parasites intestinaux ou soulager les spasmes.

Chez les Palikur de Guyane, une décoction est utilisée pour des bains sédatifs contre la fièvre et, consommée à long terme, pour le diabète.

Usage externe :

En application locale, les feuilles soignent blessures et contusions, une pratique remontant à l’époque des plantations esclavagistes.

Cependant, en raison de sa toxicité, l’utilisation du Solanum americanum exige une grande prudence, notamment en évitant les fruits verts et d’autres parties dangereuses.

Toxicité

Fruits verts ©Daniel SOTTY- CC BY-SA 4.0 Plantnet

Le Solanum americanum Mill. est une plante toxique pour les humains et le bétail, principalement en raison de sa teneur en glycoalcaloïdes (solanine, solamargine) et en alcaloïdes tropiniques (scopolamine, hyoscyamine). Ces composés, concentrés dans les fruits verts et les feuilles, provoquent divers symptômes d’intoxication :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée

- Symptômes neurologiques : maux de tête, hallucinations, confusion, et dans les cas graves, délire ou coma

Les baies vertes sont particulièrement dangereuses pour le bétail, ayant causé de nombreux empoisonnements. Bien que la toxicité diminue avec la maturation des fruits, ceux-ci ne deviennent jamais totalement inoffensifs.

![]() La plante est classée comme dangereuse dans la Pharmacopée française VIIIe Edition de 1965, ce qui souligne l’importance de la manipuler avec précaution.

La plante est classée comme dangereuse dans la Pharmacopée française VIIIe Edition de 1965, ce qui souligne l’importance de la manipuler avec précaution.

Sources et citations

- http://medecinetropicale.free.fr/ – responsable du site Dr Bernard-Alex Gaüzère.

- Grenand Pierre et al., Pharmacopées traditionnelles en Guyane. IRD Éditions, 2004, https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.11700.

- Le Jardin des Saveurs « Serge LaPlanche ».

- https://plants.ces.ncsu.edu

- www.jardinsdumonde.org

- http://publish.plantnet-project.org

- http://plantes-rizieres-guyane.cirad.fr